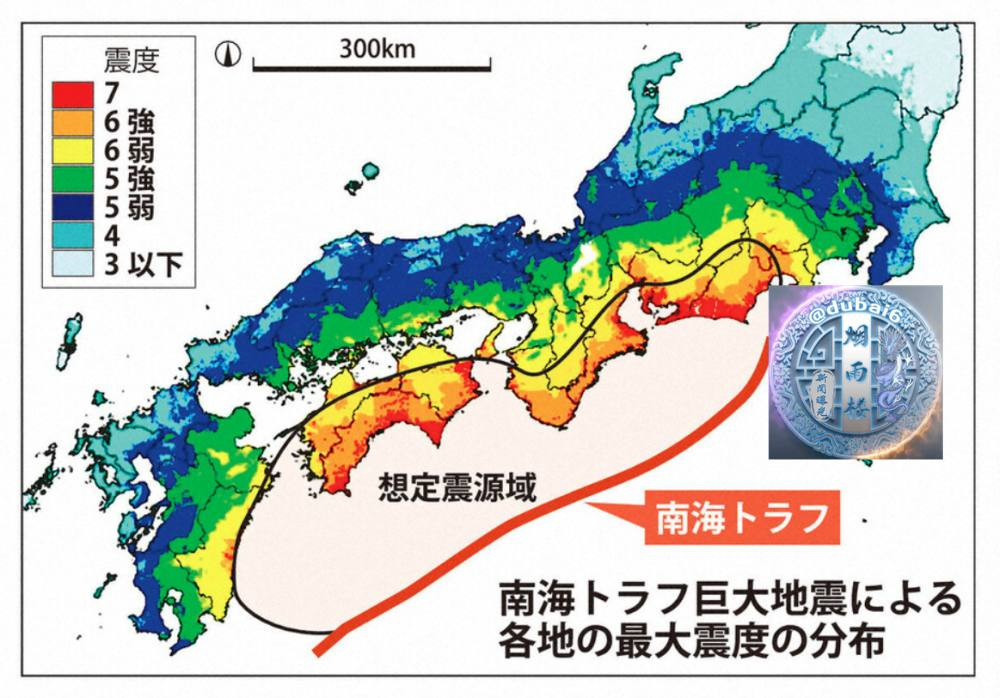

🇯🇵日本自曝“末日预演”:特大地震风险再评估,近30万人或命丧太平洋❗️

2025年3月31日,日本政府再次掀起国内外神经——他们发布了最新一轮关于“南海海槽特大地震”的损失评估。

这次的数字,比起2013年那份已经触目惊心的报告,更像是官方版的“末日预演”:如果地震真的发生,经济损失或将高达292万亿日元,接近两倍于日本一整年的GDP,而死亡人数,最高恐达29.8万人。

比起自然灾害,这更像是一种国家级宿命。

南海海槽,这条深埋在太平洋之下的地质伤口,一直是日本列岛上的不定时炸弹。从静冈到南九州,连绵的海底断层仿佛一根绷紧的琴弦,一旦震颤,便是天崩地裂的前奏。上一次大地震,还要追溯到上世纪40年代,而那之后,地壳没有沉寂,而是在酝酿、积蓄、等待一场不宣而战的爆发。

此次评估由日本气象厅联合地震专家共同发布,明确指出南海海槽未来发生“特大地震”的风险持续存在。

更令人不安的是,这种灾难并非“如果”,而是“何时”。

防灾神话破灭?

令人讽刺的是,日本作为全球最熟悉地震的国家之一,拥有全世界最密集的地震预警系统、最繁复的防灾法规、最多灾难演练,却依旧无法在面对自然之怒时底气十足。归根结底,再精密的系统,也敌不过板块的咆哮;再厚重的预算,也挡不住断层的裂痕。

而这一次,日本政府选择主动亮出最坏的剧本,不再用技术官僚的语言包装风险,而是冷冰冰地摊开一个几乎是末日级的数字:29.8万人将可能死于这场尚未到来的地震。不是“数千”,不是“数万”,而是“近30万”——一个足以让任何首相在国会里脸色发青的数字。

也难怪外界会质疑,这份评估,究竟是科学理性的预警,还是为未来灾难做心理铺垫的“政治缓冲”?

毕竟,在日本政坛,灾难的脚步总能成为政治权力更迭的契机。正如东日本大地震改变了当年的政局,时任首相菅直人因灾后应对不力被广泛批评,最后被迫辞职;而大地震引发福岛核灾难,动摇了东亚民众对政府与东电之间关系的信任;最终导致民主党政权迅速衰败,自民党重新上台。

南海海槽的沉默,也可能只是另一场政治地震的静音倒计时。

地震刻进基因:一个国家的无奈与自救

而对普通日本民众来说,这些冷峻数据背后的真实图景,则是一次次居家逃生演练,是地震包永远放在门口,是每天清晨对天祈祷“今天不要来”的无奈。

而对政府而言,真正值得拷问的,不只是“能不能预测”,而是“做好了多少准备”——尤其是那些建在脆弱海岸线上的核电站、密集城市群和基础老化的交通系统。

若一场地震真让日本重回废墟,它所带走的,不只是几十万条生命和天文数字的财产,而可能是整个国家对“现代化防灾”神话的信心本身。

在时间这把刀面前,日本选择了剖开自己最脆弱的部分给世界看。这份伤口图,既是一记预警,也是一份自曝。但愿,这不是为了给灾难到来时的“不作为”提前找好借口。

这片多灾多难的列岛,早已将震动刻入基因。可真正令人震惊的,是一个早已知道风险的国家,至今仍只能与恐惧共眠。